ウォーターサーバーの電気代って高いの?

あなたはすでにウォーターサーバーをお使いでしょうか?それとも、今導入を検討中ですか?

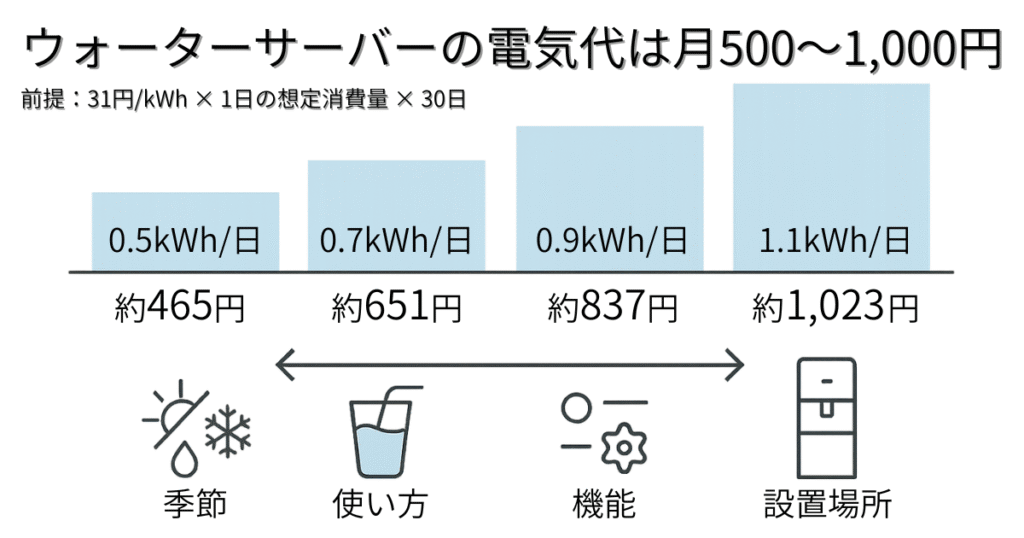

電気代気になりますよね?結論から言うと、電気代はお住まいの地域や機種、その他条件によって変わってきますが、月500〜1,000円になります。

なぜなら、さまざまな場所で目安単価として採用されている31円/kWhという単価と日次の消費量が0.5〜1.1kWh程度に収まるというカタログ値で計算される1日の想定消費量を30倍することで求めることができるから。

| 1日の想定消費量(kWh) | 月間消費量(kWh) | 単価(円/kWh) | 月額の概算(円) |

|---|---|---|---|

| 0.50 | 15.0 | 31 | 465 |

| 0.70 | 21.0 | 31 | 651 |

| 0.90 | 27.0 | 31 | 837 |

| 1.10 | 33.0 | 31 | 1,023 |

例えば、室温や使う回数、温水の比率などの要素を元に、あなたのご家庭が上の表のどこに当てはまるかによって電気代は上下します。

またこの記事では、電気代だけでなく、使い勝手や安全性などトータルで満足度の高い選択をできるよう解説しています。

この記事を読んでわかること。

ぜひ、この記事を読んで後悔のない”水選び”をしてください。

結論:ウォーターサーバーの電気代は月500〜1,000円(うちはどのゾーン?)

最初に前提を整理。

- 一般的なウォーターサーバーは、温度を一定に保つ待機電力と使用時の追加電力が生じる。

- 31円/kWh※という単価で、日次の消費量が0.5〜1.1kWh程度に収まるというカタログ値。

※公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会(通称:家電公取協)が定める「電力料金の目安単価」 - センサー制御や省エネ設計により待機電力を抑えた機種では下限寄り、夜間の温水利用が多い家庭や室温が高い夏季は上限寄りになる傾向。

上記の前提に基づくと、ウォーターサーバーの電気代は多くの家庭で月500〜1,000円の範囲に収まりやすいことがわかります。

自宅がどのゾーンに位置するかは、室温や利用頻度、温水中心か冷水中心か、そして機種の省エネ機能の有無で決まるでしょう。

とくに子育て家庭では夜間の調乳や朝夕のピーク利用が重なり、平均よりやや高めに振れやすい一方、センサーやスリープを活用すると想定より低く抑えられる余地があります。

ブレる要因(季節・使い方・機能・設置環境)を一目で

ブレの原因は季節・使い方・機能・設置環境の四層でとらえると可視化しやすくなります。

- 季節:室温と湿度が熱損失を左右し、夏は冷却側、冬は加熱側の負担が増える。

- 使い方:温水の連続使用や短時間での繰り返し抽出が再加熱頻度を高める。

- 機能:断熱性能、タンク容量、コンプレッサーやヒーターの効率、光センサー等の制御が待機電力を左右する。

- 設置環境:直射日光や壁面との距離、背面の通気、周辺家電の排熱の影響が大きく、同一機種でも待機消費の差を生む。

これらの層が重なるため、同じ機種でも家庭によって消費電力量は幅があります。

たとえば日中無人の家庭でスリープが有効に働く場合は待機電力の相当部分が削減され、キッチンが高温になりやすい間取りでは冷却側が常時働くため消費が増加。

日々の使い方と設置の見直しで、同じサーバーでも電気代は確実に変わります。

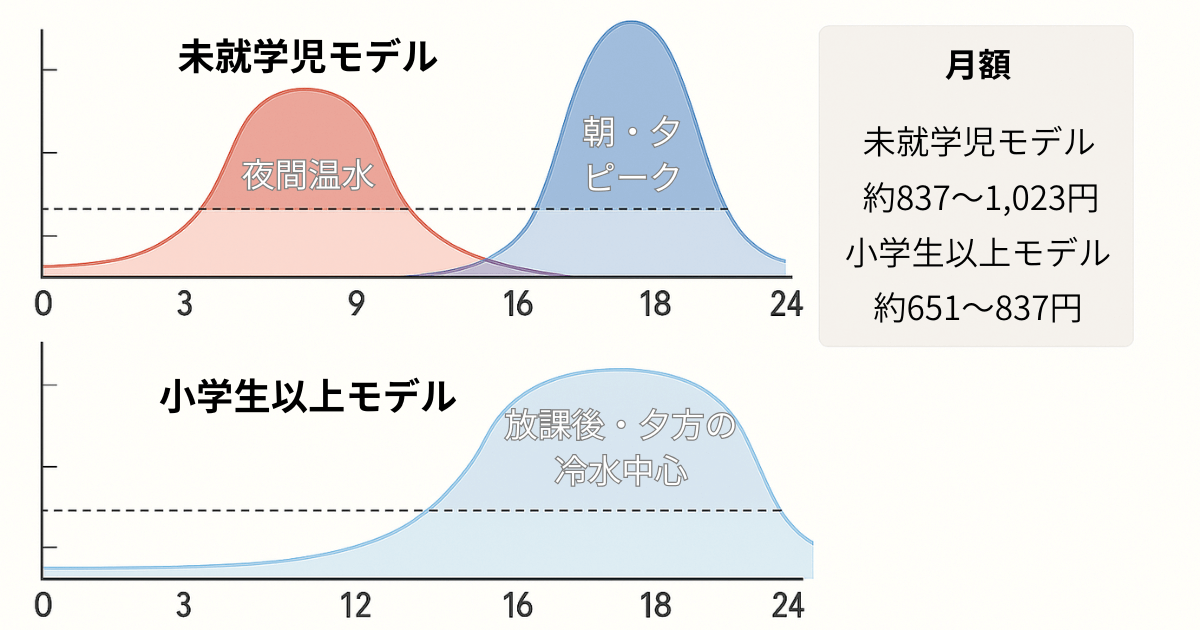

子育て家庭の“あるある”使用シーン別の目安

子育て家庭では夜間の調乳、朝の家事集中、帰宅後の水分補給という三つの山が典型的。

夜間は短時間に温水を複数回使用し、朝夕は冷水と温水の混合利用になりやすく、待機復帰の回数が増えます。

子供の年齢による使用シーンの変化。

- 未就学児:一度に使う量は少量でも、回数が多い。総電力量よりも再加熱の密度が負担に。

- 小学生以上:常温や冷水中心に寄り、温水は時短用途に限定される場面が増える。

このパターン認識を踏まえると、調乳期は上限寄り、学齢期は中間、夫婦のみの家庭は下限寄りの位置に。

行動の山が明確なほどスリープや省エネタイマーの効き目が高まり、反対に一日中散発的に使用する家庭では待機からの復帰が頻発して効率が悪化します。

電気代のしくみと“自宅での概算”ガイド

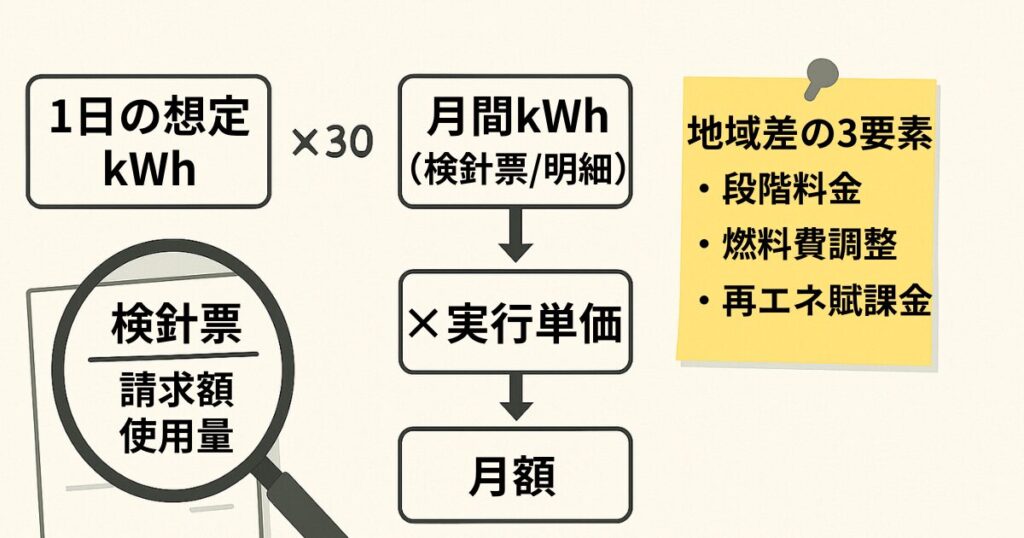

電気代は、使用電力量と契約プランの単価によって決まります。

サーバーの仕様書に示される消費電力量は標準環境下での目安であり、家庭での実際値は設置場所の環境と利用行動に依存して上下します。

概算を自宅で再現するには、仮のkWh単価と、1日の推定消費量から月次に換算する手順が適切。

この考え方を身につけると、機種選びの段階で年間コストのレンジが即時に見積もれ、導入後も季節変動を受け入れることができます。

基本の計算式(kWh単価×消費電力量)と見本計算

計算の出発点は、月間電気代=月間消費電力量(kWh)×kWh単価(円)の関係。

家庭での月間消費電力量は、1日の想定消費量を30倍する近似で十分な精度が得られます。

次の表は、単価31円/kWhを仮定したときの見本です。

| 1日の想定消費量(kWh) | 月間消費量(kWh) | 単価(円/kWh) | 月額の概算(円) |

|---|---|---|---|

| 0.50 | 15.0 | 31 | 465 |

| 0.70 | 21.0 | 31 | 651 |

| 0.90 | 27.0 | 31 | 837 |

| 1.10 | 33.0 | 31 | 1,023 |

表のどこにあなたのご自宅が当てはまりそうかは、室温や季節、置き場所の通気や直射日光、1日の使用回数や時間帯、そしてセンサーやスリープなどの省エネ機能の有無を踏まえて、1日の想定消費量がどの範囲かを決めると見えてくるでしょう。

機種や設定を変えた場合の違いは、表の「1日の想定消費量」を一段上下に動かして再計算すれば、月の電気代がどれだけ変わるかをすぐに確認できます。

クリア

クリア1日の想定消費量は簡易スコア法で算出しましょう。

下表の5つの観点について当てはまる条件の点を合計し、次の対応表に当てはめてみてください。

| 観点 | 判定の目安 | 点 |

|---|---|---|

| 季節・室温 | 夏に28℃超の時間が長い、または冬に温水をよく使う | +1 |

| 使う回数 | 1〜5回/日は0、6〜10回/日は+1、11〜20回/日は+2、21回以上/日は+3 | 0〜+3 |

| 温水の比率 | 調乳・即席スープ・コーヒーなど温水利用が毎日複数回ある | +1 |

| エコ機能の活用 | スリープ・タイマーを日常的に活用している | -1 |

| 設置環境 | 直射日光、背面クリアランス不足、レンジ等の排熱が近い | +1 |

| 合計点 | 該当する1日の想定消費量(kWh) |

|---|---|

| 0以下 | 0.50 |

| 1〜2 | 0.70 |

| 3〜4 | 0.90 |

| 5以上 | 1.10 |

地域差が出る理由(段階料金・燃料費調整・再エネ賦課金)

地域差は主に三つの仕組みで生じます。

- 第一に段階料金によって、一定使用量を超えると単価が上がるプランがあり、家庭の総使用量が多いほど単価が実質的に高くなる。

- 第二に燃料費調整による月ごとの単価補正がかかり。原燃料市況に応じて上下する。

- 第三に再生可能エネルギー賦課金が上乗せされ、これも地域や年度で差分が生じる。

これらは機器個別の効率とは独立して効いてくるため、同じ消費電力量でも地域ごとに電気代がずれます。

仕組みを理解しておくと、家計簿上の月々の変動を機器の不具合と誤解することはありません。

導入判断で迷った際には、居住地域の単価レンジと家庭の総使用量帯を併せて確認することが合理的です。

自分の単価の調べ方(検針票/電力会社ホームページ)

実効単価を把握するには、過去数か月の検針票もしくはWeb明細で、請求額を総使用量で割った平均単価を求める方法が実用的です。

この手順で得た実効単価を先ほどの計算に当てはめれば、自宅に即した月額のレンジが現実的に見積り可能。

家計の可視化は、設定見直しや機種選択の判断精度を一段引き上げます。

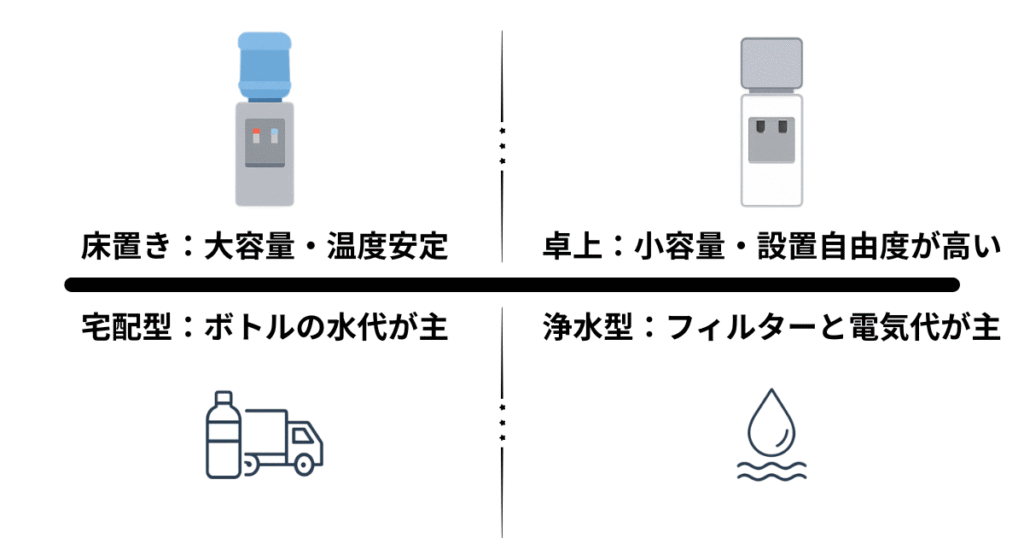

タイプ別での違い:床置き/卓上・宅配型/浄水型

タイプ差は構造と運用の両面で現れます。

- 床置き:タンク容量が大きく、抽出の安定性に優れる一方で断熱の出来が効率を左右する。

- 卓上:設置性に優れるが、周囲の熱環境の影響を受けやすい側面がある。

- 宅配型:水ボトルの交換を前提とする。

- 浄水型:フィルター代がコストとなる。

この違いを理解すると、電気代だけでなく総コストの設計図が描きやすくなります。

床置き vs 卓上:タンク容量・断熱と消費電力

床置き:

- 大容量タンクで温度変化が緩やか。

- 抽出に伴う温度回復の効率は相対的に良好。

- 断熱材や外装の熱遮断性が高い機種では待機電力が低く抑えられる。

卓上:

- コンパクトゆえにタンク容量が小さいため、抽出後の温度回復が頻繁になりやすい。

- 設置の自由度が高い反面、電子レンジや日射の影響を受けやすいので、置き場所の工夫が必要。

消費電力の体感差は、容量と断熱のバランスに加え、家庭の抽出パターンで決まります。

大量に連続で使う場面が多いなら床置きの安定性が有利に働き、少量を散発的に使うのが主なら卓上のスリープ制御がメリットを生むでしょう。

宅配型 vs 浄水型:トータルコストと電気代の傾向

宅配型

- ボトルの製造・物流が価格に含まれるため、電気代の構成比は小さく見える。

浄水型

- 水の調達が家庭内で完結するため、電気代とフィルター交換費が主なコスト要素。

電気代の絶対値は両者で大差がないことが多いものの、総コスト視点では構造がまったく異なります。

家計の観点では、宅配型は利便性を価格で受け入れる設計、浄水型は機器効率と使い方の最適化でコストを磨く設計と解釈できます。

地域や家族構成に応じて、どちらが腑に落ちるかを見極めましょう。

家庭モデル別シミュレーション(子育て世帯向け)

モデル化の目的は、抽象的な「高い・安い」を具体的な数字に落とすことにあります。

ここでは室温や使用回数の違いを想定し、単価31円/kWhを共通に置いて比較、前提はできるだけシンプルなほどブレにくく、結果の解釈もしやすくなります。

未就学児あり:夜間ミルク・朝夕集中利用パターン

未就学児がいる家庭では、夜間に温水を数回使い、朝夕に家族の飲用や調理で冷温水を織り交ぜます。

再加熱の密度が高く、待機復帰も多いことから、1日0.9〜1.1kWhのレンジに収まる想定がされ、室温が高い夏季はさらに冷却側の負担が増加。

この条件では月額にして約837〜1,023円の見積もりとなり、上限帯に位置します。省エネ機能の活用や設置改善で0.1〜0.2kWh/日の削減が達成できれば、年間では数千円単位の差になります。

小学生以上:常温/冷水中心・温水は時短用

学齢期になると温水の出番は限定的になり、冷水中心の利用へ移行します。

抽出のピークは放課後と夕食前後に集まり、再加熱の頻度は低下、このため1日0.7〜0.9kWhのレンジが妥当。

月額換算では約651〜837円の水準が見込まれます。とくに日中の無人時間が長い家庭ではスリープや光センサーが効きやすく、下限寄りに沈む可能性が高まります。

1日の使用回数(少量/中量/大量)での電気代感覚

使用回数の見立ては、抽出量よりも再加熱の回数に注意が必要です。

- 少量:散発的な利用では待機からの復帰が増え、比率としては非効率的に見えるが、総量が小さいため月額は下限寄りに。

- 中量:待機と使用のバランスが良く、0.7〜0.9kWh/日に収れん。

- 大量:連続利用では温度が安定し、1.0kWh/日前後でフラット化する傾向が。

体感的には、少量派は数字ほど節約の満足度を得にくく、中量派は効率と利便のバランスが良好で、連続大量派は利便性の高さがコストを上回る納得感につながります。

加熱・冷却“だけ”の電気代比較(※水は同じ浄水前提)

比較目的は、同じ水質を前提に、温冷の提供方式だけを切り出してコスト感を掴むことです。

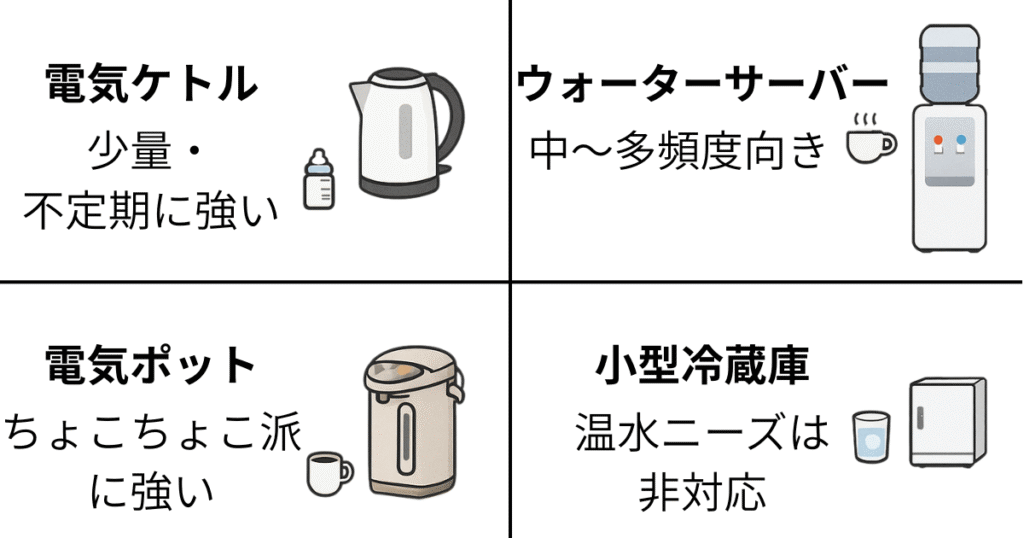

ここでは代表的な家電の性格を、待機の有無と出力の使い方で読み解きます。

電気ケトル:回数課金型—少量・不定期に強い

電気ケトルは待機がなく、使うときだけ電力を投入します。したがって使用回数そのものがコストになり、少量・不定期の家庭で最適。

短時間での連続使用では立ち上がりの繰り返しが非効率になるため、一定以上の頻度では保温方式の電気ポットに劣ります。

調乳や一杯の味噌汁など単発利用が中心なら、電気ケトルのシンプルさは強みですが、安全面では転倒や空焚きへの配慮が不可欠で、子どもの動線と置き場の工夫が前提になります。

電気ポット:保温コストが肝—ちょこちょこ派に強い

電気ポットは保温を前提に、抽出時の追加エネルギーを小さく抑えます。

こまめに少量を繰り返す家庭では、総合的な効率が良くなります。

一方で長時間使わない時間帯が続くと保温ロスが積み上がるため、タイマーや省エネモードを用いた使い切り設計が鍵。

保温温度の設定を下げるだけでも消費は目に見えて減り、家庭のリズムに合わせたオン・オフの計画性が成果を左右します。

ウォーターサーバー:待機+瞬間—中〜多頻度向き

ウォーターサーバーは温冷の待機に加え、抽出時の温度回復を瞬時にこなす設計で、中〜多頻度の家庭では、立ち上がりロスが分散され、体感効率が高くなります。

調乳やカップ麺、コーヒー、冷水の連続抽出までワンストップでこなせるため、家事の段取りが整います。

待機の存在はコスト要因ですが、センサーやスリープ、断熱の最適化によって実効の待機電力は抑制可能。

頻度がしきい値を超えると電気ケトルや電気ポットよりもトータルの所要時間が短く、結果として生活コスト全体の削減につながる場面が多くなります。

小型冷蔵庫:冷水のみ代替—温水ニーズは非対応

冷水だけでよい家庭では、小型冷蔵庫が代替手段になります。冷却だけに特化するため、温水の待機や再加熱は不要。

もっとも、ドア開閉が多いと庫内温度が乱れ、コンプレッサーが頻繁に稼働して消費が増えます。常温や氷の使い方、ボトルの詰め替え導線の設計によって印象が大きく変わります。

温水ニーズが実質ゼロなら選択肢になりますが、将来的に調乳や時短調理の予定がある家庭では拡張性の乏しさが制約になります。

バンドル比較:ウォーターサーバー vs 浄水器+家電

評価の範囲を広げるため、電気代だけでなく、調達コストと手間まで含めた総コストで比較します。

ここでは水は同品質という仮定を置き、提供方式のみを入れ替えます。

総コスト(電気代+水の調達+手間)を横並び

次の表は、構成要素を分解した比較枠組みです。金額は家庭差が大きいため、項目ごとの負担方向を示します。

| 方式 | 電気代の傾向 | 水の調達コスト | 手間・導線 | 拡張性 |

|---|---|---|---|---|

| ウォーターサーバー | 中程度で安定 | 宅配型は高、浄水型は低〜中 | 抽出が速く導線短い | 温冷即応で高 |

| 浄水器+ケトル/ポット | 利用頻度で上下 | 浄水は低、フィルター費で平準化 | 加熱の段取りが必要 | 温のみ/冷のみの制約 |

| 小型冷蔵庫+浄水 | 低〜中 | 浄水は低 | 補充・冷却待ちが発生 | 温水拡張は別家電 |

どの方式でも、家事導線と安全性の設計が満足度の決め手になります。

子育て家庭では、導線短縮と温度即応性が費用対効果を押し上げることが多く、数字以外の価値をどう評価するかが鍵です。

子育て視点の衛生・安全(ミルク温度/再加熱回数)

衛生と安全は数字に乗りにくいですが、意思決定における重みは大きい要素です。

調乳では適温を速く確実に得ることが重要で、ウォーターサーバーの温度安定性は再加熱の回数を減らし、やけどや温度ムラのリスクを低減します。

電気ケトルや電気ポットでも適切な手順を確立すれば安全に運用できますが、手順の複雑さが増すほどヒューマンエラーの余地が。

したがって、育児のピーク時期には即応性が費用を上回る価値を持つことが少なくありません。

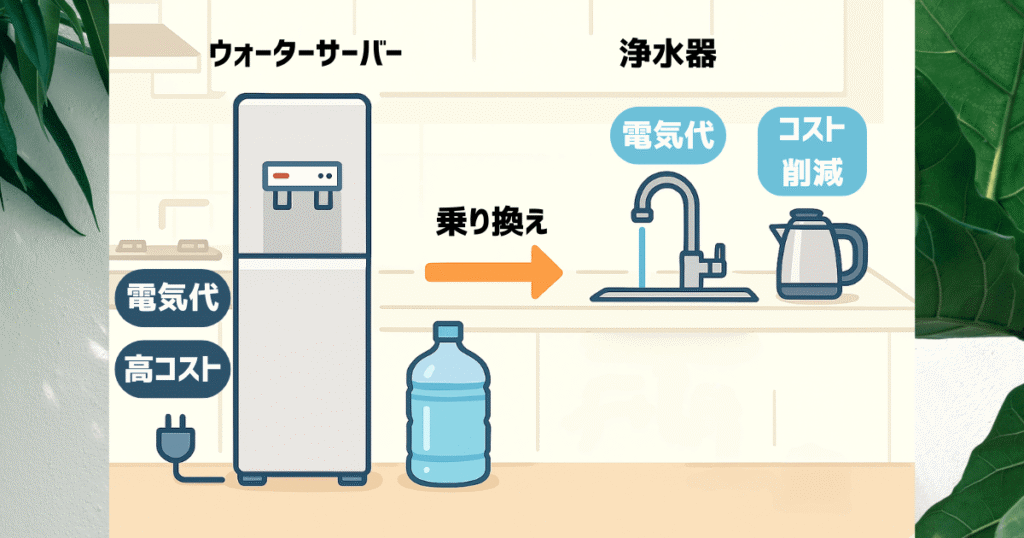

電気代がネックなら「浄水器+家電」という合理策

電気代の絶対値を最小化したいなら、浄水器と電気ケトル/小型冷蔵庫の組み合わせは合理的です。

お湯を使う場面を朝夕などにまとめられる家庭なら、保温せず必要なときだけ沸かす方式(電気ケトルやタイマー運用の電気ポット)のほうが、待機電力がかからず効率的。

将来のライフイベントで温水ニーズが増える可能性があるなら、乗り換えコストと拡張性も見積もりに含めておくと失敗が減ります。

要は、現在の行動と将来の行動を一枚の設計図に載せて比較することが、もっともコストを抑える近道です。

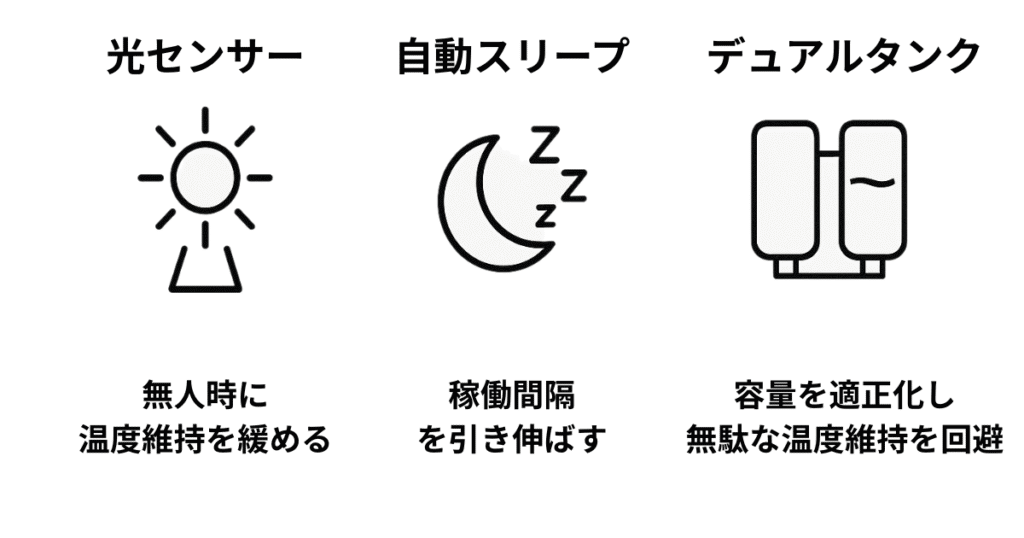

最新モデルの省エネ傾向:光センサー・自動スリープ・デュアルタンク

最新機能は待機電力の削減と再加熱の平準化を狙っています。

光センサーで無人時の温度維持を緩め、自動スリープでコンプレッサーやヒーターの稼働間隔を引き延ばします。デュアルタンクは温冷それぞれの容量を適正化し、無駄な温度維持を回避。

効果の目安は待機時の削減率で捉えると理解しやすく、センサー連動のスリープでおおむね一割から三割の削減、断熱強化で季節によってはさらに一割程度の改善が見込まれます。

それでも高いと感じたら:最適な“乗り換え”候補

ここまで来て、それでもウォーターサーバーの電気代が高いと感じたら、最適な”乗り換え候補”があります。

それは【浄水器】。

浄水器という選択肢:電力コストほぼゼロの解

温水の頻度がまれで、冷水は冷蔵庫で間に合う家庭では、据え置き型やアンダーシンク型の浄水器が合理解になります。

電力コストは事実上フィルター製造の上流に内包され、家庭での電気代はゼロに近づきます。水質を高めたいが電気代を抑えたいというニーズには、もっとも直接的な解決案。

将来のライフイベントで温水ニーズが顕在化しそうなら、浄水器に電気ケトルや瞬間湯沸かし器を足す段階的な設計が、投資と快適のバランスを取りやすくします。

【関連】マルチピュアの基礎と比較観点

浄水器の比較を深掘りする際は、除去物質の基準、ろ材の方式、流量とカートリッジ寿命、そして設置性がコア指標になります。

これらを考えた場合、マルチピュア浄水器が第一の選択として挙げられます。

クリア

クリアここでは電気代に焦点を当てていますが、マルチピュア浄水器は水圧で浄水しているので電気代はゼロ。

下記記事で詳細をレビューしていますのでご覧ください。

よくある質問

まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございます。

ウォーターサーバーの電気代は、多くの家庭で月500〜1,000円に収まり、季節と使い方と機能、設置環境の四点で上下します。

- 季節:室温と湿度が熱損失を左右し、夏は冷却側、冬は加熱側の負担が増える。

- 使い方:温水の連続使用や短時間での繰り返し抽出が再加熱頻度を高める。

- 機能:断熱性能、タンク容量、コンプレッサーやヒーターの効率、光センサー等の制御が待機電力を左右する。

- 設置環境:直射日光や壁面との距離、背面の通気、周辺家電の排熱の影響が大きく、同一機種でも待機消費の差を生む。

また、家庭モデル別シミュレーションや加熱・冷却”だけ”の電気代比較、さらには電気代だけでなく調達コストと手間まで含めた総コストで”ウォーターサーバー”と”浄水器+家電”を比較した解説までしてきました。

そして、最終的にコストを許容できるかの判断は、電気代だけではなく、家事導線・安全性・拡張性という生活するうえでの満足度で評価することが、後悔の少ない選択につながります。

それでも、ウォーターサーバーの電気代が高いと感じる場合は、浄水器という選択肢を考えてみてください。

この記事が、あなたのご家庭の”水選び”の一助になれば嬉しいです。

コメント